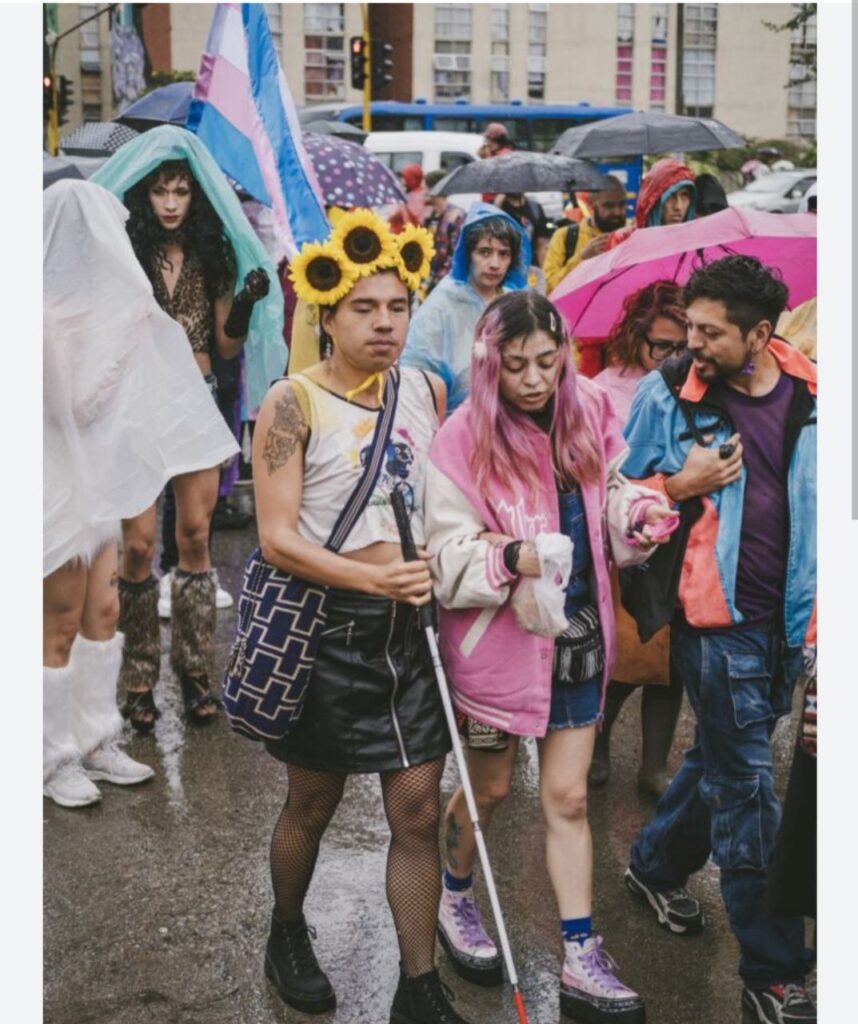

El nueve de enero del 2025, Natalia Santodomingo, una mujer trans del municipio de Cajicá, Cundinamarca, es encontrada sin vida al interior de una vivienda. Las autoridades se encuentran investigando los motivos de su muerte, y por supuesto en la búsqueda del autor material de su asesinato. Pero, su caso, no es aislado. En lo corrido del 2024, según el Observatorio de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo, fueron asesinadas 28 persona trans en Colombia. y solo en lo corrido del 2025, esta misma organización registró 7 asesinatos a personas LGBTIQ+, de las cuales tres eran mujeres trans. Esto, en tan solo 19 días del 2025.

El panorama social para las personas con experiencias de vida diversa, pero en especial las personas trans, han sido objeto durante muchos años de discriminación y odio. Sus muertes, no son solo un indicador de cómo los afecta la discriminación, sino también de las estructuras que las han mantenido. Retrocedamos algunos años para entenderlo mejor:

- Solo hasta 1980 se elimina la homosexualidad como delito en el código penal colombiano, y aunque América latina ha avanzado de forma significativa en esta materia, alrededor del mundo es aun penalizado en 62 países, dejando a África como una de las regiones más difíciles para las personas LGBTIQ+.

- En 1990 la Asamblea Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad como un trastorno mental. Cuestión que también eliminaría el “diagnóstico de Transexualismo” catalogado dentro de los trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales o psicóticos.

- En 1992, la Corte Constitucional permitió que las personas trans pudiesen cambiar sus nombres en los documentos de identidad, conforme a su verdadera identidad de género.

- En 2015, se aprueba en Colombia la adopción de niñas y niños para parejas diversas tras emitir las sentencias C-071 y C- 683 de 2015.

- En 2019, se modifica el termino de transexual como una discordancia de género, que sería tratada como una condición de la salud sexual. Esto, para garantizar que los sistemas de salud brinden las condiciones adecuadas para realizar la transición de género, y que, por supuesto eviten estigmatización en los sistemas de salud.

Hablamos de no más de 45 años de avances en términos de derechos para esta población. En general, un tiempo relativamente corto. Y con la premura de estos avances, las consecuencias aumentan. En 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizó un llamado a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, (entre los que se encuentra Colombia) para que se minimicen las barreras de acceso a la justicia a las familias de las personas trans, pues esta misma corte evidenció una falta de protocolos con perspectiva de genero para abordar de forma efectiva estos crimines. En 2021 el Departamento Nacional de Planeación, realizó un informe sobre la situación trans en Colombia, en el cual se evidenció la situación de vulnerabilidad a las que están expuestas, afirma que prácticamente todas las situaciones de la vida cotidiana son constantemente agredidos: en el espacio público, por ejemplo, siendo objeto de burlas, agresiones físicas y abuso sexual. Para algunos, su contexto familiar, tampoco es ajeno a ser un espacio seguro. La negación de las familias puede desencadenar un correcto desarrollo emocional y mental adecuado.

Según la Encuesta de Clima Escolar LGBT en Colombia realizada en 2016 por la organización Colombia diversa, el 54.8% de las personas encuestas, se sienten inseguras en su colegio por cómo expresan su género y 6,3% por su género (hombre o mujer trans. Así mismo, la línea técnica de la política publica LGBTI, realizada en el sector educación en 2017: solo el 7.89% de mujeres trans acceden a la universidad, frente al 14,29% de los hombres trans. El bachillerato solo completa un 57,89% y un 57.14% respectivamente.

Finalmente, cuando logran llegar a este punto, el mundo laboral también los recibe con discriminación. Según un artículo de la Universidad Nacional de Colombia, en 2010 y 2013, “la discriminación laboral para las personas transgénero era de un 92,4%, solo un 5,3 % había firmado un contrato laboral, con las entidades estatales como las mayores empleadoras”

Por su puesto, es importante los avances en materia de legal y penal, cuestión que ha logrado espacios que mejoren la calidad de vida para las personas con experiencias de vida trans, sin embargo, el panorama en su práctica sigue fuertemente cuestionada. Cuéntenos, ¿es suficiente con legislar leyes y políticas públicas? ¿cómo se pueden seguir garantizando la seguridad y la inclusión en todos los contextos de esta población? ¿qué tanto somos responsables como sociedad en el panorama anteriormente expuesto? Los leemos en los comentarios.